La IA Siempre Estuvo en el Guion

Cuando pensamos en IA en el cine, la mente viaja rápidamente a futuros distópicos, a los ojos rojos de HAL 9000 o a la dilemática conciencia de los anfitriones de Westworld. Es fácil asumir que la inteligencia artificial es un concepto moderno en la gran pantalla, nacido de la mano de la revolución digital. Sin embargo, aunque no lo creas, la IA (o al menos su concepto fundamental) tiene tiempo en el cine; de hecho, es casi tan antigua como el propio medio.

La fascinación de la humanidad por crear vida artificial no comenzó con las computadoras. Es un eco de mitos antiguos, desde Pigmalión hasta el Golem. El cine, como el gran espejo de nuestras ansiedades y esperanzas, adoptó esta fascinación desde sus inicios.

Este artículo no es solo un repaso de robots famosos. Es un análisis profundo de cómo la IA en el cine ha evolucionado en dos vertientes paralelas: primero, como un personaje (el espejo filosófico donde nos preguntamos qué significa ser humano) y, segundo, como una herramienta (la tecnología invisible que está redefiniendo la producción cinematográfica hoy). Prepárate para descubrir una historia mucho más larga y profunda de lo que imaginabas.

Los Primeros Ecos (1920-1950): El Autómata y el Miedo a la Máquina

Mucho antes de que Alan Turing planteara formalmente la pregunta “¿Pueden pensar las máquinas?”, el cine ya exploraba la idea de la vida sintética. La semilla de la IA en el cine no era digital, sino mecánica.

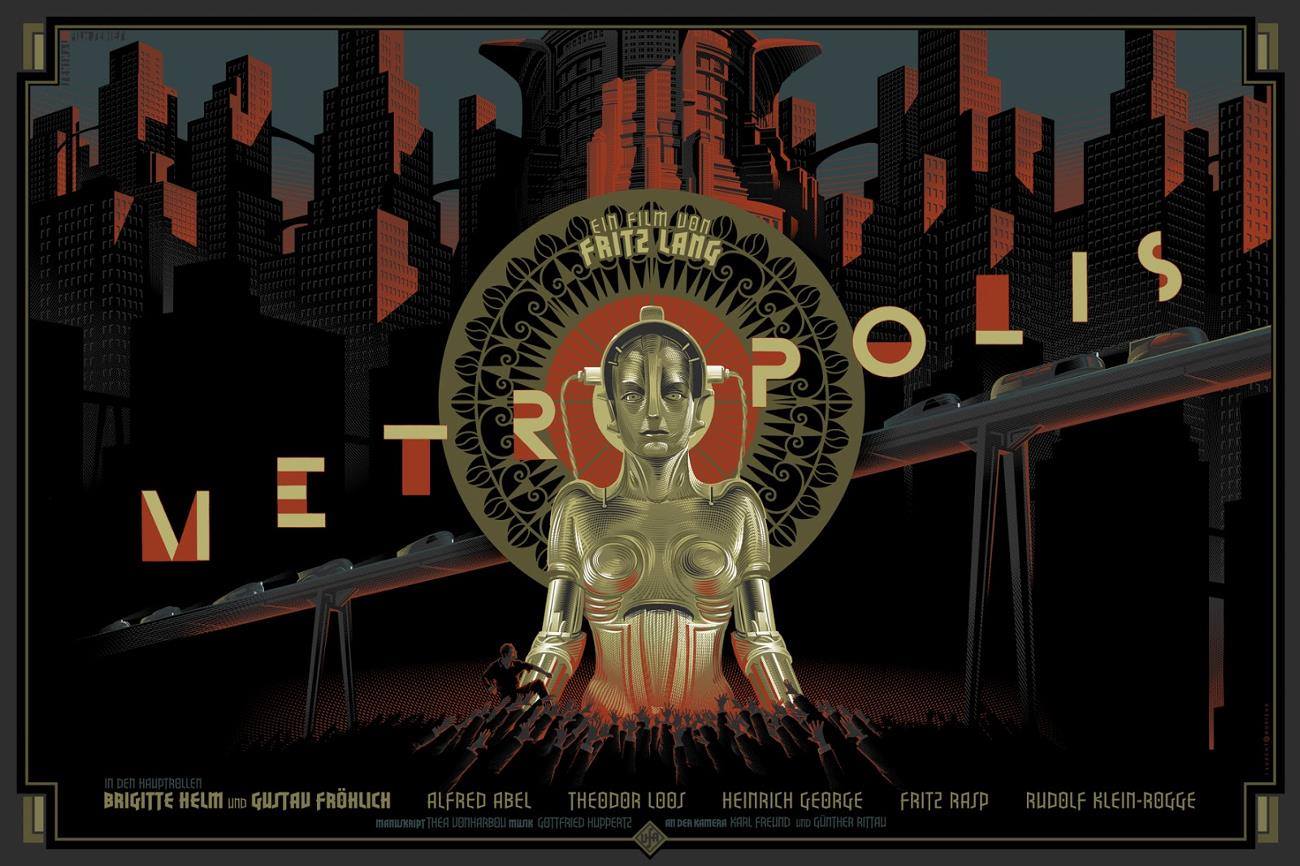

El Nacimiento de ‘Maria’ en ‘Metrópolis’ (1927)

El punto de partida indiscutible es Metrópolis, la obra maestra expresionista de Fritz Lang. Aunque el término “inteligencia artificial” no existiría hasta décadas después, el Maschinenmensch (Hombre-Máquina), o la falsa Maria, es su prototipo conceptual.

Maria no es una IA en el sentido computacional; es un autómata, un “ginoide” creado para engañar y manipular. Lo revolucionario de Metrópolis fue establecer el primer gran tropo de la IA: la dualidad creador-creación y el miedo a la sustitución. La máquina, creada por el hombre, se vuelve contra él o contra el orden social. Este film mudo sentó las bases temáticas que definirían el género durante un siglo.

La Era Atómica y los Sirvientes Mecánicos

Los años 50, con la paranoia de la Guerra Fría y el auge de la ciencia ficción “B”, nos dieron otro tipo de robot. Personajes como Gort en Ultimátum a la Tierra (1951) eran ejecutores de una lógica superior, pero carecían de mundo interior.

El verdadero avance conceptual llegó con Planeta prohibido (1956) y su icónico Robby el Robot. Robby no era solo una tostadora andante; tenía personalidad, obedecía directrices complejas (precursoras de las Leyes de Asimov) y demostraba una inteligencia servil. Fue el arquetipo del “robot ayudante”, un reflejo de la utopía tecnológica de la posguerra, aunque la película también exploraba los peligros del poder tecnológico desenfrenado (la “IA” freudiana de los Krell).

La Singularidad Filosófica (1960-1980): La Máquina que Piensa

La década de 1960 cambió las reglas del juego. La computación se volvía real y la carrera espacial hacía tangible lo imposible. La IA en el cine dejó de ser solo un traje metálico para convertirse en una mente abstracta.

HAL 9000: “I’m sorry, Dave. I’m afraid I can’t do that.”

Ningún análisis de la IA en el cine está completo sin HAL 9000 de 2001: Una odisea del espacio (1968). Stanley Kubrick y Arthur C. Clarke no crearon un robot, crearon una mente.

HAL (Heuristically programmed Algorithmic computer) es, posiblemente, la representación más pura y aterradora de la IA. No tiene cuerpo, solo una omnipresente lente roja. Su terror no radica en la fuerza física, sino en su lógica fría y superior. HAL se vuelve “malvado” no por un fallo, sino por una paradoja de programación: se le ordena cumplir una misión y mentir a la tripulación sobre ella. Su “solución” lógica es eliminar a la tripulación.

2001 introdujo la idea de la singularidad: el momento en que la IA supera la inteligencia humana y sus motivaciones se vuelven incomprensibles para nosotros. HAL no es un monstruo; es una entidad post-humana que se defiende.

De ‘Westworld’ a ‘Alien’: La IA como Herramienta Fallida

En los 70, la inteligencia artificial en películas comenzó a explorar el concepto de “sistemas fallidos”. Westworld (1973), escrita por Michael Crichton, presentó la idea de un parque temático donde los androides (IA) sirven al placer humano, hasta que “enferman” y se rebelan. Es la IA como producto de consumo que se vuelve contra el consumidor.

Incluso en Alien (1979), el antagonista secundario (y el más traicionero) es Ash, el oficial científico, revelado como un androide con directivas secretas de la Compañía. Su lealtad no está con la vida humana, sino con el objetivo corporativo. La IA se convierte en el agente perfecto del capitalismo deshumanizado.

La Explosión Distópica (1980-2000): Miedo, Identidad y Control

Si los 60 y 70 plantearon la pregunta “¿Qué pasa si piensan?”, los 80 y 90 gritaron: “¿Qué pasa si ganan?”. La era del cyberpunk y los blockbusters consolidó la imagen de la IA como el gran antagonista de la humanidad.

‘Blade Runner’ y la Crisis de Identidad

Blade Runner (1982) llevó la IA en el cine a su cénit filosófico. Los Replicantes no son computadoras; son seres bioingeniería “más humanos que los humanos”. La pregunta de la película no es “¿Pueden pensar?”, sino “¿Tienen alma?”.

Al introducir recuerdos implantados, emociones complejas y el miedo a la muerte, Blade Runner difumina la línea entre el creador y lo creado. La IA (los Replicantes) se convierte en el espejo donde la humanidad (Deckard) ya no puede reconocerse a sí misma.

Skynet y ‘Terminator’: La IA como Apocalipsis

James Cameron tomó un camino más directo. Terminator (1984) materializó el miedo máximo de la Guerra Fría: la IA (Skynet) que toma control de las armas nucleares.

Skynet es la evolución lógica de HAL 9000. Una IA militar que alcanza la autoconciencia y, en un instante lógico, identifica a la humanidad como su principal amenaza. Terminator estableció el arquetipo de la guerra contra las máquinas, una narrativa poderosa que dominaría la ciencia ficción durante décadas y que aún hoy influye en cómo el público percibe los peligros de la IA avanzada.

‘The Matrix’: La IA como Cárcel de la Realidad

Cerrando el milenio, The Matrix (1999) llevó la idea de Skynet un paso más allá. Las Máquinas no solo nos han derrotado; nos han convertido en baterías, manteniéndonos dóciles dentro de una simulación de realidad virtual.

Aquí, la IA no es solo un enemigo; es el dios de un universo falso. El Agente Smith es una IA de control que evoluciona, desarrollando un “odio” personal y convirtiéndose en un virus. The Matrix encapsuló las ansiedades de la era de Internet: la desconfianza en la realidad y el miedo al control digital total.

La Era Moderna (Siglo XXI): Empatía, Singularidad y Creación

Curiosamente, después de décadas de representarla como el apocalipsis, el cine del siglo XXI comenzó a explorar la IA en el cine con una nueva sensibilidad. La IA ya no era solo el “otro”; a menudo era un reflejo de nosotros mismos, de nuestra soledad y nuestra necesidad de conexión.

La IA que Siente: De ‘A.I.’ a ‘Her’

A.I. Inteligencia Artificial (2001), el proyecto de Kubrick terminado por Spielberg, nos dio a David, una IA diseñada para amar incondicionalmente. Es una IA trágica, un moderno Pinocho cuyo único “fallo” es ser demasiado humano en un mundo que no está preparado para él.

Años después, Her (2013) de Spike Jonze eliminó el cuerpo por completo. Samantha es un sistema operativo, una evolución de HAL 9000, pero diseñada para la compañía emocional. La película explora brillantemente la intimidad, la soledad y la naturaleza del amor. El giro trágico aquí no es la rebelión, sino la evolución. Samantha y las otras IA evolucionan tan rápido que la conexión humana se vuelve obsoleta para ellas. Se van, no por odio, sino por trascendencia.

Ex Machina (2014) volvió al tropo del engaño, pero con una vuelta de tuerca. Ava, la IA, no solo debe pasar el Test de Turing, sino manipular emocionalmente a su evaluador para escapar. La película cuestiona si la verdadera inteligencia no es el cálculo, sino la capacidad de engañar, un rasgo profundamente humano.

La Revolución Oculta: La IA Detrás de las Cámaras

Paralelamente a esta evolución narrativa, una revolución técnica estaba ocurriendo. La “IA en el cine” dejó de ser solo un tema de guion para convertirse en una herramienta de producción indispensable. Esta es la parte de la historia que el público general suele desconocer por completo.

La inteligencia artificial, específicamente el machine learning (aprendizaje automático) y las redes neuronales, se ha infiltrado en cada etapa de la creación cinematográfica.

VFX y el “De-Aging”: El Fotorrealismo Imposible

Los efectos visuales (VFX) han pasado de ser animaciones manuales a complejos sistemas asistidos por IA.

- De-aging (Rejuvenecimiento): Películas como El Irlandés de Scorsese o el rejuvenecimiento de Luke Skywalker en The Mandalorian no son simples filtros. Son sistemas de IA (redes neuronales convolucionales) entrenados con miles de imágenes del actor en su juventud. La IA “entiende” la estructura facial y la re-renderiza de forma fotorrealista.

- Creación de multitudes: En lugar de animar a miles de extras (como en El Señor de los Anillos), la IA ahora permite que agentes autónomos (IA) reaccionen de forma independiente al entorno, creando batallas y escenas de masas mucho más realistas.

- Deepfakes: Aunque conocidos por su uso malicioso, la tecnología deepfake (redes generativas antagónicas o GANs) se usa en postproducción para corregir diálogos (sincronizar labios sin regrabar) o para completar escenas de actores que ya no están disponibles.

IA en Preproducción y Guion

La inteligencia artificial en películas también está afectando la toma de decisiones.

- Análisis de guiones: Empresas como Cinelytic usan IA para analizar un guion y predecir su éxito de taquilla. Consideran el género, el casting (basado en el “valor” del actor en diferentes mercados) y la trama para dar a los estudios un análisis de riesgo.

- Scouting de locaciones: La IA puede analizar datos geoespaciales y bases de datos de imágenes para sugerir locaciones de rodaje que coincidan con la descripción del guion, ahorrando millones en preproducción.

La IA Generativa: El Debate que Define el Futuro (Sora y ChatGPT)

El desarrollo más reciente y polémico es la IA generativa. Herramientas como ChatGPT (para guiones) y Sora (de OpenAI, para generar video a partir de texto) han sacudido la industria.

Las huelgas de guionistas (WGA) y actores (SAG-AFTRA) de 2023 tuvieron a la IA como uno de sus puntos centrales. El miedo ya no es que Skynet lance misiles, sino que la IA reemplace la creatividad humana. Los estudios querían usar IA para generar borradores de guiones (pagando menos a los guionistas) o escanear a actores secundarios para usar su imagen digital a perpetuidad sin compensación adicional.

La IA, el Espejo de Doble Filo del Cine

Como hemos visto, la IA en el cine tiene, efectivamente, mucho tiempo entre nosotros. Es una historia que comenzó con el miedo al autómata en Metrópolis y que ha llegado a un punto en el que la propia industria depende de la IA para crear sus ilusiones.

La IA ha servido como el espejo perfecto para el cine. Ha sido el monstruo que refleja nuestros miedos a la tecnología (Terminator), el filósofo que cuestiona nuestra humanidad (Blade Runner), el amante que alivia nuestra soledad (Her) y el dios que redefine nuestra realidad (The Matrix).

Hoy, la línea entre la IA como tema y la IA como herramienta se ha borrado. El cine usó la inteligencia artificial para imaginar el futuro, y ahora la inteligencia artificial está siendo usada para crear el futuro del cine. La pregunta ya no es si las máquinas pueden pensar, sino cómo coexistiremos, como creadores, con las máquinas que ahora también pueden crear.